※このサイトはアフィリエイト広告(A8.net含む)を掲載しています。

「2025年に家を売った方がいいの?」

「住宅価格が暴落するのは地方だけ?」

「相続した物件を売却するためにすべきことは?」

2025年問題とは、団塊の世代がすべて後期高齢者となり、医療・介護・年金など社会保障の急増が懸念される社会問題です。

不動産業界においても相続物件の急増や空き家問題の深刻化により、「住宅価格が大暴落するのでは?」と不安視する声が高まっています。

そこで本記事では、2025年問題が不動産市場に与える影響と住宅価格が下がると言われている理由を解説します。

また、東京・大阪・名古屋など大都市圏の市況予測や今から備えておくべき売却のポイントを紹介するので、ぜひ最後までご覧ください。

目次

最近話題の「2025年問題」とは?

テレビニュースやネット記事でたびたび取り上げられている「2025年問題」。一般的に、社会問題とされている側面が3つあります。

1.団塊の世代がすべて75歳以上の後期高齢者になる

2.医療費や社会保障費が増加する

3.人材不足が深刻化する

それぞれ解説します。

1.団塊の世代がすべて75歳以上の後期高齢者になる

2025年問題の核心は、日本最大の人口ボリューム層である団塊の世代が一斉に後期高齢者になることです。

昭和22年(1947年)から昭和24年(1949)年に生まれた団塊の世代は約805万人です。

また、75歳以上の人口は2023年10月時点で2,008万人と、全人口の16.1%を占めています。

実際に不動産営業の現場では、相続相談件数が前年比30%増加している地域もあり、老人ホーム入居に伴う自宅売却の相談も急増しています。

2.医療費や社会保障費が増加する

高齢化の進行により、国の医療費や社会保障費が急激に増加することで、財政負担増加による増税や制度見直しが避けられません。

厚生労働省の発表によると、75歳以上になると要介護率が23.5%に急上昇します。

医療費は2025年に54兆円、2040年には68兆円まで膨らむ見込みで、消費税率アップや社会保険料負担増の議論も活発化しています。

こうした社会保障費の増大は、住宅市場における需要の根本的な縮小要因となり、長期的な価格下落圧力を生み出すことになります。

実際に若年層の住宅購入予算は平均で10%程度減少傾向にあり、住宅ローン減税などの優遇制度も予算削減圧力が強まっています。

3.人材不足が深刻化する

少子高齢化が進むことで、深刻な労働力不足が発生しています。

とくに建設・不動産業界では、これが住宅の供給体制や取引コストに大きな影響を与えています。

たとえば、建設業就業者は過去30年で619万人(平成4年)から479万人(令和4年)に減少し、大工の平均年齢は47歳と高齢化が進んでいます。

また、人材確保のコストとともに獲得難易度が増しており、リフォーム工事の待機期間も延長している状況です。

人材不足は2025年以降さらに深刻化し、日本経済全体の機能低下を招く重要な要因となります。

2025年問題で住宅価格が大暴落すると言われる理由

2025年は、一般住宅の需要と供給が大きく崩れるターニングポイントとなる時期です。

不動産業界にも一定の影響があるとされ、「大暴落が起きるのではないか?」とも言われています。理由はこちらの3つです。

1.相続案件が多発する

2.少子高齢化で需要が冷え込む

3.立地適正化計画により家が余って空き家が増える

それぞれ解説します。

1.相続案件が多発する

団塊の世代が高齢化することで、相続不動産の売却が一気に増加します。

市場への物件供給が多すぎると住宅価格の下落圧力が強まる要因となるため、「大暴落が来る!」と言われています。

とくに、少子高齢化が深刻化している地方や郊外の戸建て住宅では、この影響が顕著に現れる可能性があります。

営業現場では相続物件の査定依頼が急増しており、同じエリアに類似物件が同時に5〜6件売りに出されるケースも珍しくありません。

一方で、野村総合研究所によると、不動産流通のリフォーム市場は年間6兆円台で横ばいに推移するとの予想も出ており、住宅寿命の長期化も供給過多の要因となっています。

2.少子高齢化で需要が冷え込む

団塊の世代の人口が減少していくと、不動産の買主・借主の母数が減っていくため、住宅価格も下落すると予想されます。

とくに、郊外の中古住宅では「1年以上売れ残り」物件が増加しており、査定額よりも成約価格が大幅に下がってしまう事態がよく見受けられます。

また、住宅購入の中心層である30〜40代の若年人口も減少傾向です。

このような構造的な需要減少は、住宅価格の長期的な下落圧力として作用し続けることになります。

3.立地適正化計画により家が余って空き家が増える

政府は2025年問題を含む、今後の恒常的な人口減少社会の到来を見据えて、「住む場所の集約化」を進めています。

その一例が、居住や商業を一定の区域に集約する「立地適正化計画」です。

全国約600の自治体が策定しており、居住誘導区域外では住宅補助金が受けられず、将来的に資産価値が大きく下落するリスクがあります。

実際に「住宅価値ゼロ」と査定される物件も増加し、インフラ維持費の負担増から水道料金が高額になる地域も出ています。

あなたの家の資産価値を正確に把握したい方は、複数の不動産会社にまとめて査定依頼できる一括査定の利用がおすすめです。

▼将来のリスクも含め、客観的な情報を手に入れることができます。

![]()

2025年に住宅価格は大暴落するのか?今後の未来予測

ここからは、2025年に住宅価格がどのように動くのか、宅建士の目線から3つの未来予測をしていきます。

1.2025年に急に不動産は暴落しない

「2025年問題」によって、住宅の需要が冷え込むことが予想されますが、住宅価格の下落は急激なものではなく、段階的に進行する見込みです。

過去の人口減少期においても年率2〜3%の緩やかな下落パターンを示しており、金融機関の融資姿勢や政府の住宅政策が価格調整の機能を果たしています。

リーマンショック時でも1年で15%下落した後に底打ちした実績があり、現在の営業現場では「様子見」の売主が増えて取引量の減少が始まっています。

このような市場の反応を見ると、2025年問題による影響は徐々に表面化し、緩やかな調整過程を経ることが予想されます。

2.国内経済や金融政策の状況による

日銀の金融政策や政府の経済対策が住宅価格に大きな影響を与えます。

金利動向次第で住宅ローン需要が大きく左右され、景気刺激策による一時的な価格下支えも十分あり得ます。

そのため、一概に「2025年以降は住宅価格が大暴落する!」とは言えません。

たとえば、金利が1%上昇すると住宅ローンの月返済額が約15%増加する場合があり、高齢化の影響以上に住宅購入を控える要因となります。

一方で、過去には住宅ローン減税の延長により新築需要が20%押し上げられた実績もあり、低金利政策が継続すれば投資用不動産需要は底堅く推移する可能性があります。

3.大都市圏と地方の二極化は避けられない

東京・大阪・名古屋は人口流入が継続するため価格維持の可能性がある一方、地方や過疎地域では住宅価格の下落と空き家の増加が加速することが予想されます。

また、同一都市圏内でも立地により明暗が大きく分かれる状況が予想されます。

実際に、東京圏への年間転入超過は約10万人で継続しており、人口集中による需要支持効果が期待できます。

しかし、地方中核市でも中心部以外は10〜20%の価格下落が予測され、営業現場では「駅徒歩10分以内」と「15分以上」で成約額が2倍違うケースも珍しくありません。

また、人口動態の変化により商業施設や医療機関が撤退し、住宅需要が一気に蒸発した地域も存在しており、立地条件による格差拡大は今後さらに鮮明になると考えられます。

地方の物件で売却を検討しているものの、まだ実際に売りに出していない方は、複数の不動産会社にまとめて査定依頼できる一括査定の利用がおすすめです。

▼立地や市場状況に応じた客観的な評価を得ることで、適切な売却判断が可能になります。

![]()

東京・大阪・名古屋の不動産市況

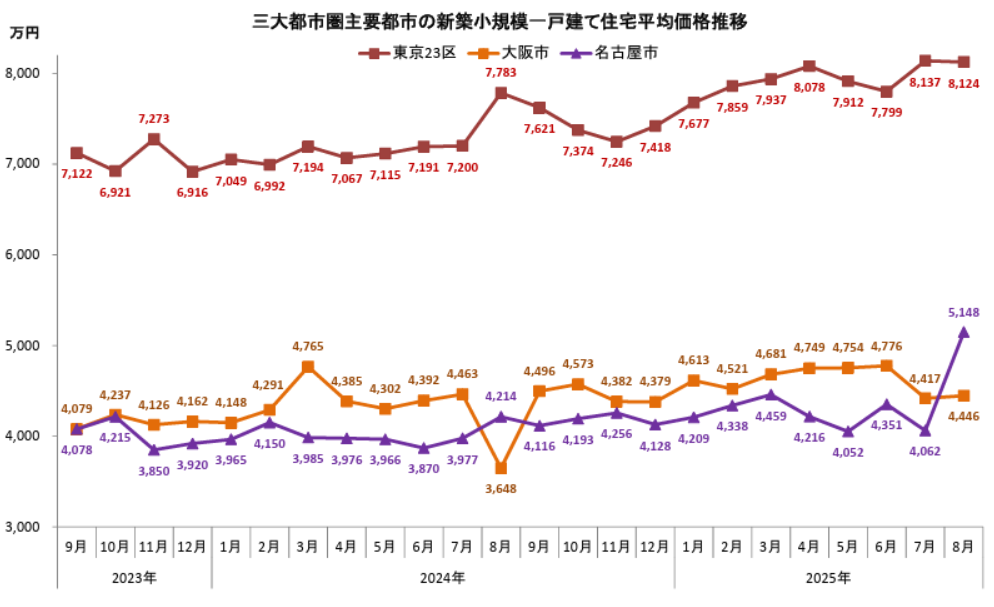

東京・大阪・名古屋の新築戸建て市場を比べると、都市ごとに明確な違いが出ています。

名古屋はここ数年大きな変動がなく、安定的に推移していますが、大阪では価格がじわじわと下がる傾向が続いています。

東京は上昇傾向にあるものの、マンション市場のような急激な値上がりは見られず、年度ごとの変動幅が目立つのが特徴です。

コロナ禍によって一時的に郊外の戸建て需要が高まりましたが、その効果はすでに落ち着きました。

今後は住宅ローン金利や人口動態の影響を受け、エリア間での価格格差がさらに拡大する可能性があります。

2025年問題に備えて住宅を売却するためのポイント

2025年問題は、多かれ少なかれ住宅価格へマイナスの影響があります。そ

こで、これから売却を検討している方や相続物件に関わる可能性がある方が意識すべき売却のポイントについて紹介します。

1.住宅ローン金利の動向に注目する

不動産が売れるかどうかは「買主が現れるかどうか」にかかっています。

買主側の資金調達について考慮した場合、金利上昇前が有利な条件で売却できるタイミングであると言えます。

実際に、営業現場では「金利上昇前に売却したい」という相談が急増しています。

また、固定金利の住宅ローン金利は既に上昇傾向を示しており、今後さらなる金利上昇が予想されています。

買主にとって有利な融資環境が続いているうちに売却を検討することが、より良い条件での取引実現につながります。

2.控除特例の適用期限を認識する

相続不動産を売却するなら、特例控除の期限を意識することが重要です。

とくに空き家の売却では「相続から3年以内」に手続きを完了すれば、3,000万円の譲渡所得税控除が可能です。

しかし、期限を過ぎると適用外となり、手取り額が減る恐れがあります。

相続後は早めに売却計画を立て、税制が有利に働く期間内に行動することが得策です。

また、早めに売却を進めるには、信頼できる不動産業者と出会うことが重要です。

▼そのため、複数の業者にまとめて査定依頼できる一括査定を活用するのがおすすめです。

![]()

3.インバウンド需要を意識する

国際的な需要がある地域では、外国人投資家や移住希望者の需要を取り込む戦略が有効です。

現在は、円安効果により海外からの不動産投資が活発化しているためです。

たとえば、東京都心部では外国人購入比率が20%を超える地域も存在し、大阪では万博に向けた海外投資が急増している状況です。

営業現場でも英語・中国語対応の需要が急拡大しており、外国人向け物件は日本人向けより10〜15%高値で成約するケースも珍しくありません。

インバウンド需要の波に乗ることで、国内需要の減少を補い、より有利な条件での売却を実現できる可能性が高まります。

団塊の世代が高齢化すると住宅価格に影響する!

2025年問題は日本の住宅市場における歴史的転換点と言えます。

団塊の世代の高齢化が市場に与えるインパクトは避けられないため、構造的な下落圧力は確実に存在します。

ただし、一気に住宅価格が大暴落するシナリオは考えにくいでしょう。

相続物件の売却を検討している方は、金利状況や住宅ローン控除の特例、地域の特性などの動向を把握して、適切なタイミングで行動に移りましょう。