※このサイトはアフィリエイト広告(A8.net、楽天アフィリエイト含む)を掲載しています。

「空き家に関する新ルールの適用条件は?」

「低廉な空き家等の媒介報酬はいくらになった?」

「長期の空き家等の媒介報酬はいつから倍になる?」

総務省が令和6年(2024年)6月に発表したデータによると、日本の空き家数は令和5年(2023年)時点で約900万戸です。

空き家が増えることで老朽化による倒壊リスクだけではなく、治安の悪化や景観の悪化、不法投棄などの犯罪増加などが懸念されています。

そこで本記事では、令和6年(2024年)7月に施行された低廉な空き家(800万円以下)の売買・交換の媒介特例や長期の空き家等の賃貸借の媒介特例、放置され続けるデメリットについて解説します。

不動産実務の知識を増やしたい方、宅建試験対策をしたい方は、ぜひ最後までご覧ください。

執筆参照:令和5年住宅・土地統計調査 住宅数概数集計(速報集計)結果 |総務省

目次

空き家の媒介に関する報酬ルールが見直し【令和6年(2024年)7月】

令和6年(2024年)7月より、「低廉な空き家等(800万円以下)」に関する宅建業法の媒介手数料特例が改正され、さらに「長期の空き家等」の賃貸借契約にも新たな媒介特例が追加されました。

従来よりも手数料が高くなる場合がある一方で、空き家の売買が活発になることで、売りにくかった安価な物件も取引しやすくなりました。

また、築古で市場価値が低い空き家でも、リフォームして貸し出すなど、空き家活用が進むと期待されています。

この改正は、媒介報酬についての重要な内容であり、実務上も注目すべきポイントです。

ここからは、2つの新ルールについてより詳しく内容を解説していきます。

▼これから宅建を取得する方は、最新の法改正が反映されている通信講座の受講がおすすめです。

![]()

低廉な空き家等(800万円以下)の売買・交換の媒介特例が改正

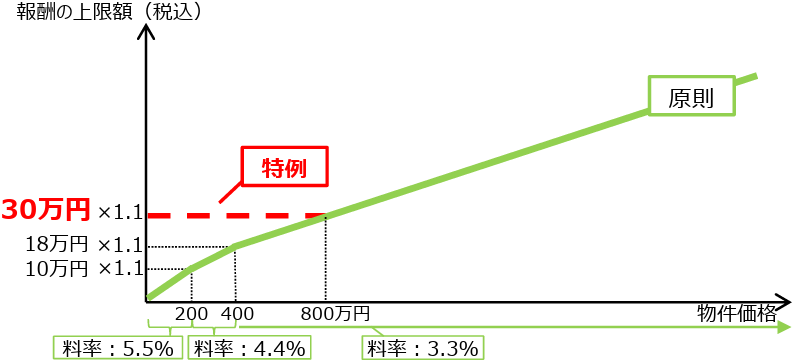

これまでの原則では、物件価格に応じて次のような料率で手数料が決まっていました。

| 価格帯 | 手数料率(税込) |

|---|---|

| 200万円以下 | 5.5% |

| 200万円超~400万円以下 | 4.4% |

| 400万円超 | 3.3% |

従来の手数料計算では、安価な物件ほど不動産会社の報酬が少なくなるため、手間がかかる空き家の売買を敬遠する業者が多くありました。

例えば、500万円の空き家を従来の計算方法で売買した場合、手数料は約23万円でしたが、新制度では最大「30万円(税込33万円)」まで請求可能になります。

グラフ引用:空き家等に係る媒介報酬規制の見直し|国土交通省

低廉な空き家の特例対象となる物件の条件

個の媒介特例は、売買価格800万円以下の土地・建物すべてが対象で、空き家以外の住宅も含まれます。

具体的な条件は以下の通りです。

1.売買価格が800万円以下

2.土地または建物である

3.売買・交換取引である

例えば、築古の一戸建て(700万円)、更地の土地(600万円)、中古マンション(400万円)など、価格が条件を満たせばすべて新制度の対象となります。

制度名に「空き家」とあるため、「現時点で人が住んでいる家では適用されないのではないか?」と勘違いしている方も多いですが、居住中でも適用されます。

この理由は、法律上「低廉な物件の流通促進」が目的とされているためです。

長期の空き家等の賃貸借の媒介特例が追加

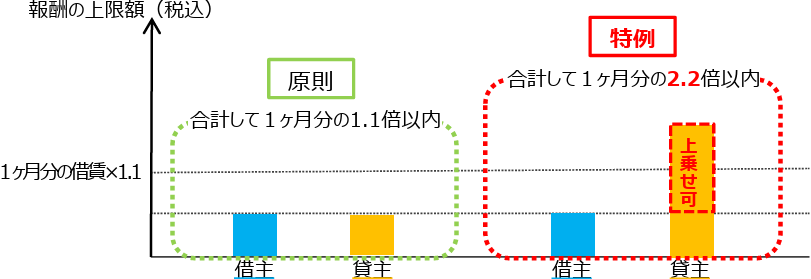

これまでの賃貸仲介手数料は、以下のルールで決まっていました。

・依頼者双方からの合計上限は「家賃1か月分+消費税」

・居住用建物の場合、依頼者の一方からは「家賃0.5か月分+消費税」まで

(※ただし、事前に承諾を得た場合は家賃1か月分+消費税まで可能)

例えば、家賃8万円のアパートの場合、貸主と借主合わせて最大8.8万円(8万円×1.1)が手数料の上限でした。

この金額では、手間のかかる長期空き家の賃貸仲介は採算が合わないと判断する不動産会社が多く、空き家の賃貸活用が進まない要因となっていました。

新特例では「長期の空家等(現に長期間使用されておらず、又は将来にわたり使用の見込みがない宅地建物)については、当該媒介に要する費用を勘案して、貸主である依頼者から、原則による上限を超えて報酬を受領できる(1か月分の2.2倍が上限)」と定められています。

グラフ引用:空き家等に係る媒介報酬規制の見直し|国土交通省

長期空き家の特例対象となる物件の条件

具体的な条件は以下の通りです。

1.現に長期間使用されていない宅地建物

2.または、将来にわたり使用の見込みがない宅地建物

3.賃貸借契約の媒介・代理であること

例えば「3年間入居者がつかず、大家も積極的な活用を検討していない一戸建て」「相続で取得したが長期間放置されているアパート」などが典型的な対象物件となります。

法律では「長期間」の具体的な期間は明示されていませんが、現実的には1年以上空き家状態が続いている物件が対象となると考えられます。

空き家の媒介に関する特例報酬を受け取るときの注意点

宅地建物取引業者が報酬(仲介手数料)を受け取る際には、媒介契約を締結する前に、あらかじめ報酬額について依頼者に対して具体的に説明し、合意を得ることが必要です。

これは国土交通省の「解釈・運用の考え方(通達)」にも明記されており、原則的な手数料はもちろん、低廉な空き家や長期空き家に適用される特例報酬を受け取る場合でも例外ではありません。

たとえば、空き家の賃貸で通常の上限(家賃1.1か月分)を超えて2.2か月分まで報酬を受け取る場合、事前に貸主に対してその理由や内訳を丁寧に説明し、書面などで同意を得ておく必要があります。

依頼者の理解と納得を得ることは、後のトラブル防止にもつながり、信頼ある取引の基本といえるでしょう。

報酬に関する規定や通達の内容は、試験でも実務でも正確な理解が求められる重要分野です。

▼最新の法改正や通達に対応し、実務に即した解説が充実した通信講座で学習することで、こうした細かなルールも確実に理解でき、試験でも実務でも活かせる知識を身につけられます。

![]()

空き家の売買・交換・貸借の媒介特例改正の背景

2024年7月の改正では、空き家の売買・交換・賃貸に関する媒介手数料の特例が見直されました。

この背景には、空き家の増加による地域課題と流通の停滞があります。

1. 空き家流通促進への期待

2. 地方自治体による市場活性化

ここからは、主に2つの背景について詳しく解説します。

1. 空き家流通促進への期待

改正の最大の目的は、「流通が止まっていた空き家市場を動かすこと」です。

特に築年数が古く、売買価格が800万円以下の空き家は、仲介手数料が低いため不動産会社に敬遠されがちでした。

たとえば、400万円の物件では通常の仲介手数料が約19万円(税別)で、現地調査や広告費を差し引くと利益が出にくくなります。

今回の改正では、こうした低価格物件でも一定額(30万円+税)までの報酬を明確に認めることで、不動産会社の積極的な関与を促す狙いがあります。

また、賃貸でも1年以上使われていない空き家に特例が適用されるため、売却が難しい物件でも貸し出すという選択肢が現実的になりました。

流通の幅が広がることで、空き家活用の可能性が一段と高まります。

2. 地方自治体による市場活性化

空き家特例の改正は、地方自治体にとっても追い風です。

人口減少が進む地方では、空き家の増加が地域衰退を加速させる要因となっています。

放置された空き家は景観を損ね、移住希望者や若年層にとって魅力のない地域になりがちです。

そのため自治体では「空き家バンク」などを活用し、移住促進や定住支援を進めてきましたが、仲介業者の協力が得られず、マッチングが進まないという課題がありました。

今回の改正によって、仲介報酬の見直しが進み、空き家を扱う事業者が増えることで、自治体と民間の連携が強化されます。

結果として、地域経済の循環や不動産市場の活性化が期待されており、地方創生の一手とも言える制度改正です。

空き家が放置され続けるデメリット

空き家を放置すると、周辺の環境や資産価値に悪影響を及ぼします。大きく分けて3つのデメリットがあります。

1.周辺地域の不動産価値が下がる

2.建物の老朽化で倒壊リスクが高まる

3.治安の悪化や景観の損失につながる

こうした問題は所有者だけでなく、近隣住民や地域全体に被害を及ぼすため、早期の活用や対策が求められます。

1.周辺地域の不動産価値が下がる

空き家が放置されると、手入れされない見た目や雑草の繁茂、ゴミの不法投棄などが目立ち、「この地域は管理がされていない」という印象を与えてしまいます。

その結果、近隣の住宅や土地の評価まで下がり、不動産全体の価値が落ちてしまいます。

将来的に売却や賃貸を考えている方にとっても大きなマイナスとなります。

2.建物の老朽化で倒壊リスクが高まる

空き家は人が住まないことで換気や点検がされず、劣化が早く進みます。

屋根や外壁が剥がれたり、柱が腐ったりすることで、地震や台風などの災害時に倒壊するリスクが高まります。

もし第三者に被害を与えた場合、所有者が損害賠償責任を問われることもあるため、放置は非常に危険です。

3.治安の悪化や景観の損失につながる

管理されていない空き家は、不審者の侵入や放火、ゴミの不法投棄など、犯罪の温床になる可能性があります。

また、外観の荒れた空き家は地域全体の景観を損ない、住民の暮らしや子育て環境にも悪影響を与えます。

治安や美観を守るためにも、空き家を放置せず、早めに活用を検討することが大切です。

宅建試験では「空き家問題の解消」について対策しよう!

近年、空き家問題は社会的関心が高く、宅建試験でも出題が増えています。

特に2024年7月の媒介特例改正では、低廉な空き家の売買・交換や、長期空き家の賃貸借に関する新ルールが導入され、試験対策としても重要なポイントです。

この改正は、不動産業界が空き家の流通や活用に積極的に関わるための仕組みであり、国や自治体が一体となって推進しています。

試験では、特例の対象要件や報酬の上限、空き家が社会に与える影響など、実務に直結する内容が問われる可能性があります。

空き家問題の背景と制度の仕組みをしっかり理解し、得点源として確実に押さえましょう。